La decisión de Estados Unidos y Canadá de clasificar a seis cárteles mexicanos —entre ellos el de Sinaloa y el CJNG— como organizaciones terroristas ha desatado un debate complejo. Más allá de los discursos políticos, esta medida no solo redefine la narrativa sobre el narcotráfico, sino que coloca a México ante un escenario lleno de riesgos estratégicos, dilemas de soberanía y desafíos humanitarios. ¿Qué significa para un país que sus principales problemas de seguridad sean etiquetados como “terrorismo” por sus vecinos?

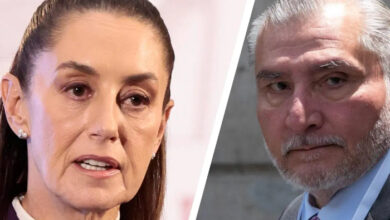

El primer efecto inmediato es la tensión en la relación bilateral. Al equiparar a los cárteles con grupos como Hamas o Hezbolá, Estados Unidos y Canadá obtienen herramientas legales para actuar de manera más agresiva: desde incautar activos hasta, en teoría, autorizar operaciones militares en territorio mexicano. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado la medida, advirtiendo que viola el principio de no intervención consagrado en la Constitución mexicana.

El fantasma de drones estadounidenses atacando objetivos en Chihuahua o Michoacán, como ocurrió en Afganistán, no es paranoia: es una posibilidad jurídica bajo esta designación. Para México, aceptar esta lógica sería un precedente peligroso. Sin embargo, rechazarla por completo podría debilitar la cooperación en inteligencia y financiamiento, vital para combatir a los cárteles.

México depende en gran medida de su relación económica con Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales. La designación terrorista podría estigmatizar regiones enteras, afectando el turismo —que aporta el 8.7% del PIB— y desalentando inversiones en estados ya golpeados por la violencia, como Guerrero o Zacatecas. Además, el sector financiero podría enfrentar sanciones si se le acusa de lavar dinero para grupos ahora considerados terroristas, lo que aumentaría la desconfianza internacional.

Paradójicamente, una medida diseñada para debilitar a los cárteles podría fortalecerlos. Al cerrarles el acceso al sistema financiero global, los grupos criminales podrían recurrir a métodos más violentos para controlar rutas locales, extorsionar negocios o diversificarse en delitos como la minería ilegal o el tráfico de migrantes. Además, si los líderes de los cárteles saben que enfrentarán penas de por vida en lugar de extradiciones, ¿qué incentivos tendrían para evitar masacres o ataques a civiles?

La historia reciente es aleccionadora: la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón (2006-2012), apoyada por Estados Unidos, dejó más de 300,000 muertos y demostró que la militarización no reduce la violencia, sino que la fragmenta y expande.

La designación podría agravar la crisis humanitaria en México. Si Estados Unidos prioriza operaciones “antiterroristas”, es probable que aumenten los daños colaterales en poblaciones atrapadas entre los cárteles y las fuerzas de seguridad. Además, migrantes que huyen de la violencia podrían ser tratados como “sospechosos” bajo leyes antiterroristas, complicando su acceso a asilo en América del Norte.

Mientras Estados Unidos criminaliza a los cárteles, evita abordar sus propias responsabilidades: es el mayor consumidor de drogas del mundo y el principal proveedor de armas a los cárteles (el 70% de las armas incautadas en México son fabricadas o vendidas en EU). Sin políticas para reducir la demanda y regular la venta de armas, la designación parece un parche que ignora el origen del problema.

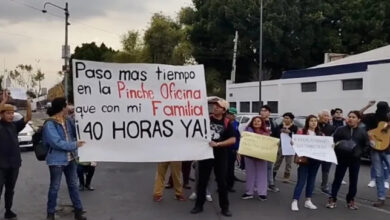

La designación refleja una frustración ante la ineficacia de las estrategias tradicionales, pero su implementación unilateral amenaza con incendiar la región. Para México, el reto es triple: Preservar su soberanía sin aislarse internacionalmente, exigir corresponsabilidad a Estados Unidos y Canadá en temas como control de armas y consumo de drogas y atacar las raíces del narcotráfico: pobreza, falta de oportunidades y corrupción institucional.

Si esta medida se convierte en una excusa para intervenir en México o para militarizar aún más la seguridad, solo se repetirán los errores del pasado. La solución no está en etiquetar, sino en cooperar con enfoques integrales: desde inteligencia financiera hasta desarrollo social. El terrorismo no se combate con drones, sino con justicia.

México está en la cuerda floja: un paso en falso podría convertirlo en otro capítulo trágico de la “guerra contra el terror”. O, quizá, en una lección de que los problemas complejos exigen soluciones más allá de las etiquetas.